Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules, et c’est fatigant, pour les enfants, de toujours et toujours leur donner des explications.

Antoine de Saint-Exupéry,

Le Petit Prince, 1943

Okapi ! Un nom qui claque et un souvenir d’enfance. Car, avant un joli derrière rayé, la première chose qu’évoque en moi l’okapi, c’est le magazine que je lisais adolescente et qui, dans mon lointain souvenir, était consacré aux animaux. La mémoire est sélective, car la ligne éditoriale d’Okapi est beaucoup plus généraliste. Quoi qu’il en soit, Okapi a fêté son 50e anniversaire en 2021, une longévité qui, si elle n’atteint pas celle de la laimargue du Groenland, reste exceptionnelle pour un titre à fort contenu et destiné à un lectorat qui change plus rapidement encore que les versions de Windows : les jeunes de 10 à 15 ans.

Pourquoi avoir choisi cet animal pour baptiser un journal ? Probablement en raison de sa proximité phonétique avec le titre phare de Bayard destiné à la génération précédente : Pomme d’Api, mais aussi parce que c’est un animal… et que les enfants aiment les animaux. L’okapi a aussi de nombreux atouts face à ses concurrents historiques, le panda et le dauphin : alliant élégance et étrangeté, il pourrait être le fils naturel de la girafe et du zèbre, avec une pointe de fourmilier (de profil). Ça tombe bien, Okapi est le “journal des adolescents curieux”. Si l’animal est étrange, il n’est pourtant pas menaçant, avec ses grands yeux et ses belles oreilles. Irais-je jusqu’à dire qu’on peut le trouver moche ? Impossible, mais on ne peut manquer de le trouver bizarre… Cela a sans doute retardé d’autant sa découverte et sa description par les Occidentaux : on le sait depuis Saint-Exupéry, les grandes personnes ont du mal avec ce qui ne rentre pas dans leurs cases.

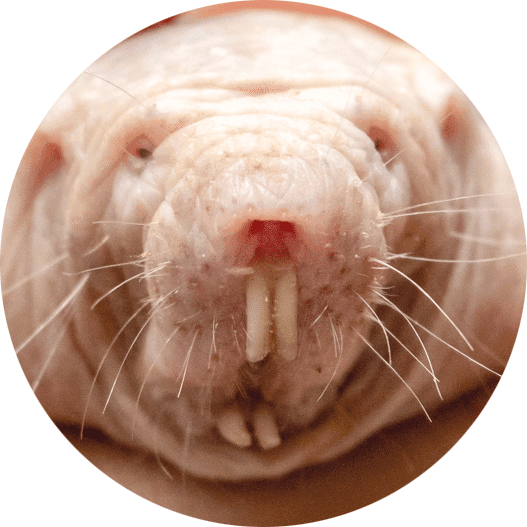

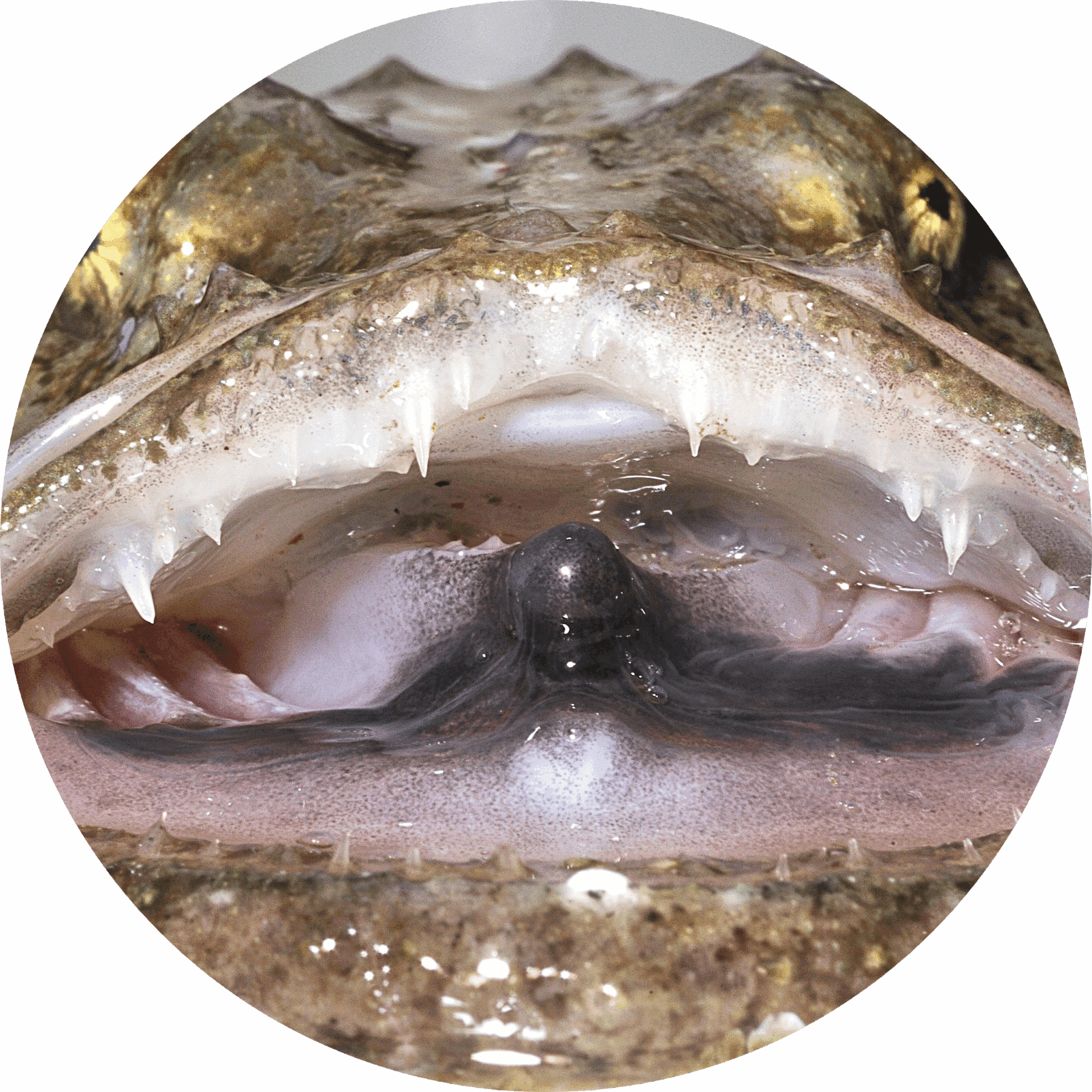

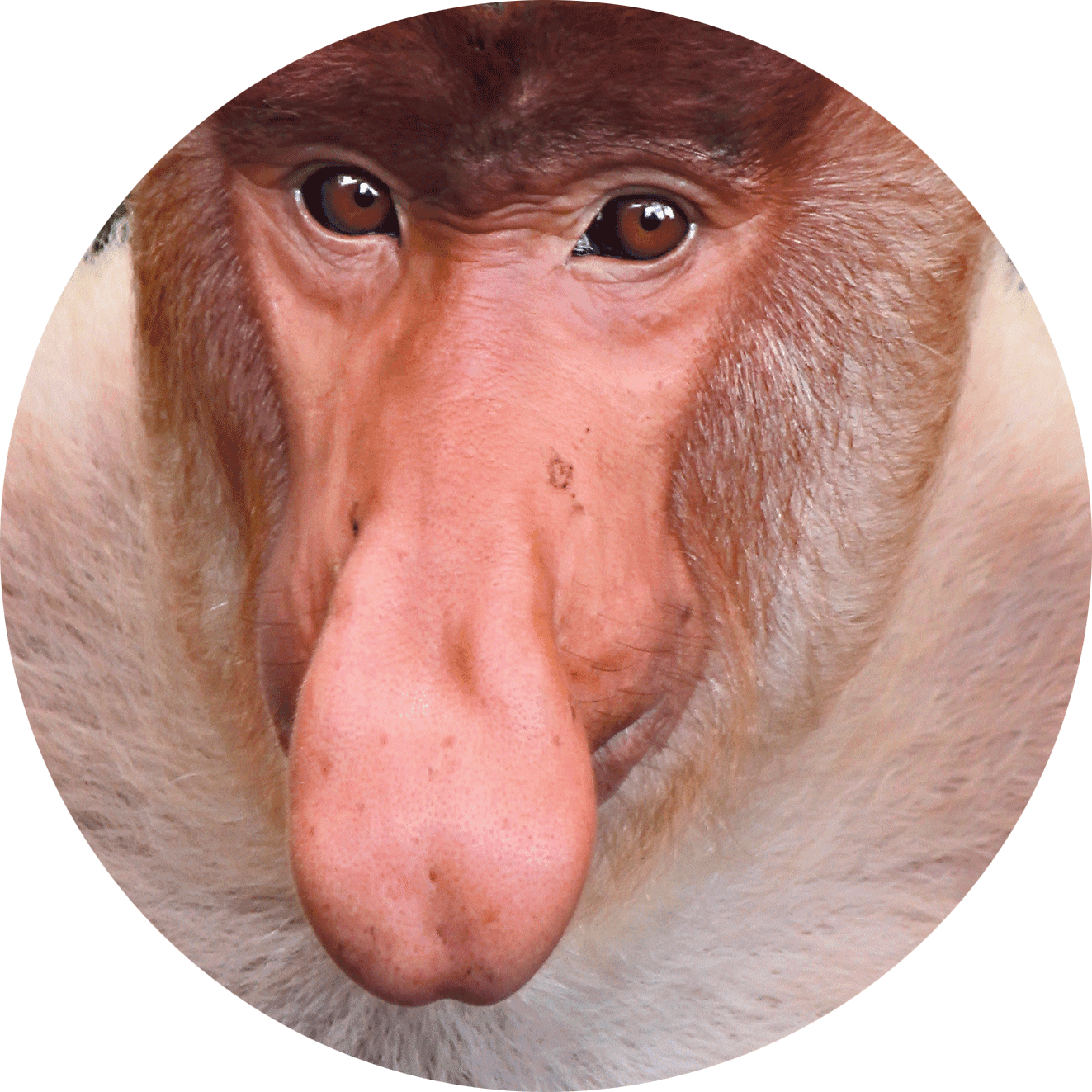

Au panthéon des animaux moches, de haut en bas : le rat-taupe nu (Heterocephalus glaber), la baudroie (Lophius piscatorius) et le nasique (Nasalis larvatus). Ces informations ne vous seront utiles que plus bas (clichés J. Brighenti, O. Dugomay/IFREMER et Ulik79/CC).

Les enfants aussi, parfois, il faut se rendre à l’évidence. Une évidence sans doute à l’origine de l’écrasant succès d’un livre jeunesse paru l’année dernière, Poisson-fesse. Cette “ode à la différence”, selon la critique, s’est déjà écoulée à 50 000 exemplaires. Le héros de cette histoire se sent moche et, parce qu’il en a assez d’être seulement un bouffon pour ses camarades, va chercher dans les abysses d’autres espèces aussi bizarres que lui.

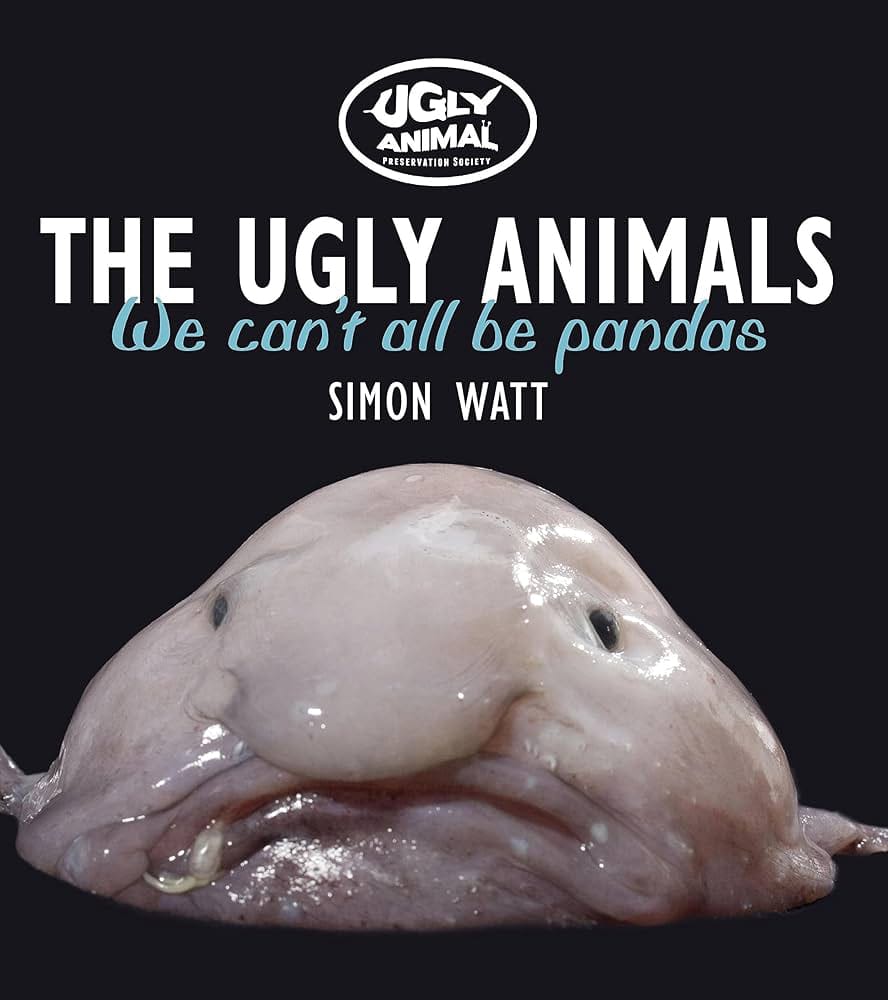

Les lecteurs les plus vifs d’Espèces auront rapidement reconnu dans ce héros un cousin de Psychrolutes marcidus, le blobfish, qui fut livré à l’hilarité populaire dès lors qu’un internaute facétieux publia la photo de son cadavre. Baptisé le “poisson le plus moche du monde” – mais qui ne le serait pas après avoir été remonté de plus de 1 000 mètres de profondeur en quelques minutes ? –, il a été récemment réhabilité grâce à une initiative toute britannique : The Ugly Animal Preservation Society. Fondée par le biologiste, écrivain et présentateur de télévision Simon Watt, cette “société” s’est donné pour objectif de sensibiliser le public aux animaux au “physique de radio” avec le soutien d’humoristes plaidant chacun la cause de l’un d’entre eux au cours de soirées festives. Depuis, cette initiative a donné naissance à d’autres, notamment pédagogiques. On doit donc beaucoup au blobfish qui, aux côtés du rat-taupe nu et du nasique, a bien d’autres choses à nous apprendre que le seul sens de l’esthétique, car de toutes les vertus que la société des autres animaux nous enseigne, la tolérance n’est-elle pas la plus essentielle ?

Nous ne pouvons pas tous être des pandas ! est le cri de ralliement des membres de la société des animaux moches. Manifeste (et galerie de portraits) publié en 2014 par Simon Watt.